Blog

Visite de l’exposition «Dessins de bijoux» au Petit Palais

Parcours immersif au cœur des esquisses qui ont donné naissance aux plus beaux bijoux.

Il est 10 heures passées, et j’entre sous la verrière du Petit Palais avec l’excitation de découvrir un trésor caché. Le musée des Beaux- Arts de la Ville de Paris dévoile pour la première fois sa collection méconnue de dessins de bijoux – près de 5 700 croquis, gouachés et maquettes qui ressuscitent l’art de la joaillerie. Dès les premiers pas dans l’exposition « Dessins de bijoux : les secrets de la création », le ton est donné : ici, pas de vitrines chargées de diamants, mais des feuilles de papier délicatement tracées, témoins fragiles et fascinants du processus créatif des grands bijoutiers.

C’est une plongée unique dans l’envers du décor des bijoux, un voyage du simple griffonnage au bijou étincelant. Le regard du visiteur est immédiatement attiré par une vitrine où quelques esquisses au crayon voisinent avec des dessins finalisés aux couleurs vives : on devine que l’aventure de chaque bijou commence modestement, avant de s’épanouir en œuvre d’art.

De l’esquisse au gouaché : les étapes du processus créatif

La première section de l’exposition nous fait suivre pas à pas le processus créatif d’un dessinateur de bijoux, depuis l’étincelle initiale jusqu’au rendu final en couleurs. Sur le mur, un grand panneau explicatif et des exemples sous verre détaillent les trois étapes clés de la conception :

1. Le croquis initial – Un premier jet souvent griffonné à la hâte, sur n’importe quel bout de papier. Ces esquisses spontanées capturent l’idée brute du créateur. Elles sont rarement conservées, car vite remplacées par des versions plus abouties. Mais ici, le Petit Palais en présente quelques-unes, frêles rescapées de la corbeille à papier, qui laissent entrevoir les tâtonnements du génie créatif.

- La mise au net – Si l’idée de départ est prometteuse, elle est reprise dans un dessin plus précis et maîtrisé. Cette mise au

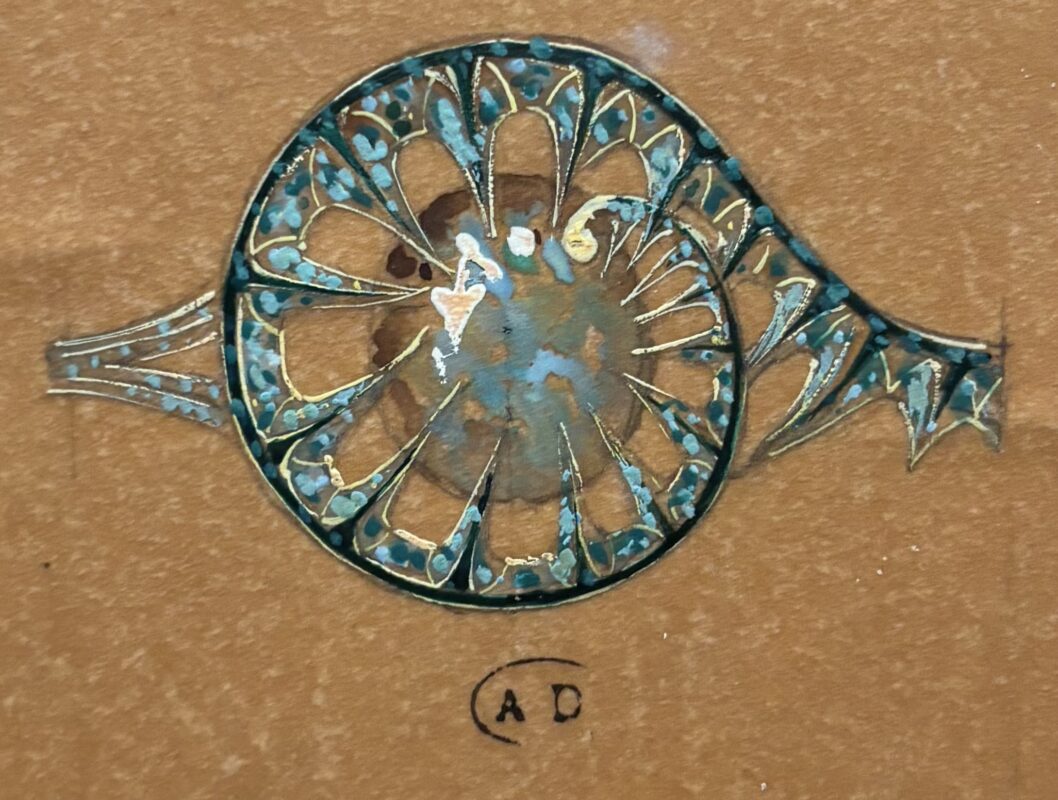

net peaufine les formes et intègre les premières contraintes techniques : comment sertir telle pierre, articuler telle monture, respecter la solidité du bijou. Le dessin, à l’encre et crayon, devient un véritable plan technique destiné aux ateliers. On y voit des traits rigoureux, des annotations techniques en marge. C’est la feuille de route qui guidera les artisans joailliers pour donner vie à la pièce. - Le gouaché final – Dernière étape et non des moindres : le dessin est entièrement mis en couleur à la gouache, avec un réalisme et un éclat saisissants. Ce gouaché présente le bijou tel qu’il apparaîtra une fois achevé, brillant de tous ses ors et ses pierres précieuses… sur le papier. Véritable œuvre d’art en soi, il séduit autant le client qu’il oriente l’artisan. Face à ces gouachés, on a l’impression d’admirer le bijou lui-même tant les jeux de lumière et de volume sont rendus avec habileté.

En quelques vitrines, le visiteur comprend ainsi comment une idée griffonnée dans un coin de carnet se mue, étape après étape, en un somptueux joyau. C’est un peu comme si l’on feuilletait le carnet intime d’un joaillier, à la différence près que ces pages sont exposées pour nos yeux émerveillés.

Lalique et Deraisme : quand la nature inspire l’Art nouveau

Après ces premiers aperçus techniques, j’avance vers un espace baigné d’une lumière douce verdoyante. La nature y règne en majesté, introduisant le visiteur à l’esthétique de l’Art nouveau. On se retrouve entouré de dessins foisonnant de fleurs sinueuses, de feuilles détaillées et d’insectes étonnants. Un cartel explique qu’à la fin du XIXe siècle, les dessinateurs de bijoux puisent leur inspiration dans la botanique et science. Pour imaginer de nouveaux motifs, ils constituent de véritables catalogues de formes naturelles – pétales, lianes, ailes de papillon ou corps de scarabée.

Les artistes de l’Art nouveau observaient la nature sous toutes ses coutures. Ils sortaient crayonner sur le vif à la campagne ou au Jardin des Plantes, rapportaient à l’atelier des fleurs fraîches et des insectes épinglés, et consultaient des ouvrages scientifiques ou des recueils d’ornement anciens. De cette observation presque scientifique naissait un imaginaire foisonnant : la nature copiée devenait nature transformée. Ainsi, les bijoux de l’Art nouveau réinventent le réel : ici une orchidée se métamorphose en chimère fantastique, là une libellule stylisée se pare de volutes abstraites.

Deux figures emblématiques guident ce chapitre naturaliste de l’exposition : René Lalique (1860-1945) et Pierre-Georges Deraisme (1865-1938). Le parcours nous présente comment Lalique, le maître joaillier de la Belle Époque, et Deraisme, son cadet talentueux (qui fut aussi son collaborateur ciseleur), ont tous deux célébré la flore et la faune dans leurs créations. Leurs dessins, exposés côte à côte, témoignent d’une minutie extrême. On y voit par exemple des études d’insectes finement légendées, aux couleurs d’aquarelle posées avec

délicatesse. Lalique surtout, fameux pour ses bijoux inspirés de la nature, attire l’œil avec l’un de ses gouachés les plus poétiques : Bagues « gui et hannetons » (1902-1904). Sur la feuille translucide, des brins de gui stylisés enlacent des scarabées aux élytres irisés. Le dessin, rehaussé de touches de gouache, scintille comme si les perles de gui et les scarabées d’or prenaient vie sous nos yeux. C’est une merveille sur papier, acquise par le Petit Palais en 2002, et l’un des joyaux graphiques de la collection. À ses côtés, Deraisme n’est pas en reste : ses propres projets de broches et pendentifs, moins connus du grand public, révèlent une nature tout aussi enchantée.

Lalique surtout, fameux pour ses bijoux inspirés de la nature, attire l’œil avec l’un de ses gouachés les plus poétiques : Bagues « gui et hannetons » (1902-1904). Sur la feuille translucide, des brins de gui stylisés enlacent des scarabées aux élytres irisés. Le dessin, rehaussé de touches de gouache, scintille comme si les perles de gui et les scarabées d’or prenaient vie sous nos yeux. C’est une merveille sur papier, acquise par le Petit Palais en 2002, et l’un des joyaux graphiques de la collection. À ses côtés, Deraisme n’est pas en reste : ses propres projets de broches et pendentifs, moins connus du grand public, révèlent une nature tout aussi enchantée.

En contemplant ces dessins, on réalise à quel point la nature fut la muse absolue des joailliers de l’Art Nouveau. Mais l’exposition ne s’arrête pas là : le parcours nous entraîne ensuite vers d’autres horizons stylistiques, où de nouvelles maisons et de nouveaux créateurs prennent le relais.

Cartier et Charles Jacqueau : l’héritage du gouaché au XXe siècle

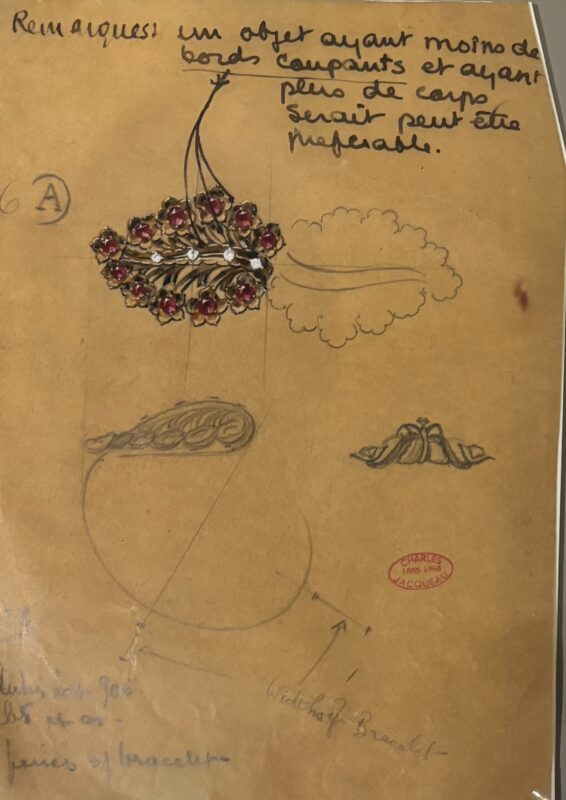

Un peu plus loin, une large photographie d’époque de l’atelier Cartier attire le regard, signalant que nous entrons dans l’univers de la maison Cartier, fondée en 1847. Changement de décor : fini les volutes végétales de l’Art nouveau, place à l’élégance épurée de l’Art déco et aux extravagances des années folles. Les vitrines présentent maintenant des dessins des années 1920-1940, aux motifs géométriques, aux couleurs franches, où l’éclat des diamants domine. Charles Jacqueau (1885-1968), chef dessinateur de Cartier pendant des décennies, est la vedette de cette section.

Ses gouachés raffinés sont de véritables petits tableaux, jouant subtilement de la couleur pour indiquer la matière : un trait de gouache blanche ici signifie un sertissage en platine et diamant, tandis qu’un aplat jaune ou rouge là suggère de l’or, des rubis ou des émeraudes. Cette codification des couleurs dans les dessins de bijoux est une révélation amusante pour le profane que je suis : devant un ravissant projet de bracelet, je m’amuse à deviner, comme un code secret, quelle gemme correspond à chaque teinte appliquée par Jacqueau.

Parmi les œuvres exposées, plusieurs créations iconiques de Cartier dialoguent avec leurs dessins préparatoires. Impossible de ne pas s’arrêter devant la broche « Oiseau » de 1944, prêtée par la collection Cartier : un délicat pin’s en or et platine, serti de diamants, saphirs, rubis et émeraudes, figurant un petit oiseau.

Au-delà de sa beauté, cette pièce prend une résonance particulière quand on connaît son histoire : conçue en pleine Seconde Guerre mondiale, la broche d’oiseau de Cartier symbolisait l’espoir de liberté (un oiseau en cage sous l’Occupation, puis un oiseau libéré à la Libération). Voir ce bijou historique exposé ici, accompagné de ses dessins préparatoires, ajoute une dimension émouvante à la visite – comme si, derrière l’éclat des pierres, on percevait le contexte et les émotions de l’époque de sa création.

Un peu plus loin, une citation peinte sur le mur attire mon attention : « Si j’avais besoin de passer quelques heures dans les bibliothèques et dans les musées pour m’inspirer d’une façon quelconque, j’en avais l’entière liberté. » Ce sont les mots d’Alphonse Fouquet en 1899, rappelant combien la recherche d’inspiration artistique était encouragée chez les joailliers. Ce clin d’œil historique, glissé dans le parcours, fait écho à ce que nous avons vu plus tôt avec Lalique et Deraisme : derrière chaque motif floral ou chaque oiseau de Cartier, il y a eu des heures d’observation, de documentation et de rêverie artistique.

Le parcours Cartier/Jacqueau réserve aussi de passionnantes anecdotes de création. Devant une série de dessins de broches des années 1930, notre conférencière (imaginons qu’une médiatrice nous accompagne) raconte l’histoire savoureuse d’une cliente indécise. Cinq projets de clips (des petites broches-pince) sont alignés sur une même feuille, chacun déclinant différemment les mêmes pierres précieuses. Ce sont cinq variations d’un même bijou, présentées à une riche cliente pour qu’elle fasse son choix. On devine les hésitations de celle-ci face à tant de merveilles sur papier…

Jacqueau, ils ont traversé le siècle et figurent aujourd’hui dans la collection du Petit Palais (donnée par la famille Jacqueau en 1998). L’exposition les réunit pour la première fois plus de soixante ans plus tard, entourant symboliquement l’absent – le cinquième dessin original, conservé, lui, aux archives de la maison Cartier aux côtés du bijou final. Observer ces quatre dessins orphelins, aux gemmes peintes de gouache, c’est toucher du doigt le processus intime des maisons de joaillerie : on imagine la scène, le dialogue feutré entre la cliente et le dessinateur, l’instant décisif où l’un des croquis est élu pour passer du rêve à la réalité.

Autre pièce remarquable de cette section : deux grands dessins représentant une somptueuse coiffe de maharadjah. À première vue, ces projets gouachés fourmillant de détails – diamants à profusion, perles et arabesques – laissent présager un chef-d’œuvre de joaillerie. Il s’agit en fait de deux propositions qu’avait formulées Charles Jacqueau, dans les années 1920, pour la commande spéciale d’un prince indien souhaitant remonter (recycler) les pierres de ses anciens bijoux en un nouvel ornement de tête spectaculaire.

Projet ambitieux, mais resté sans suite : on découvre que cette commande n’a finalement pas abouti, pour des raisons inconnues, et que ces dessins sont tout ce qu’il en reste. Ils n’en sont que plus précieux, car ils témoignent de l’attrait des grands joailliers parisiens pour la clientèle des maharajahs au début du XXe siècle, et de la créativité débridée que suscitaient ces rêves d’Orient.

En y regardant de près, on remarque que certains diamants dessinés sur ces projets ont tourné au gris terne. Étrange, pour des pierres censées briller de mille feux ! Une note de médiation nous éclaire : la gouache blanche, employée à l’époque pour figurer l’éclat pur du diamant, s’est altérée en vieillissant, virant à un gris noirâtre par oxydation. Ce petit fait scientifique, que je découvre avec surprise, montre que les dessins de bijoux eux aussi subissent les outrages du temps.

Quand la peinture s’assombrit, le code couleur originel se brouille et la lecture du dessin devient plus difficile – un comble quand on sait l’importance qu’avaient ces couleurs pour indiquer fidèlement les matériaux. Ce sont là des considérations de conservateur de musée, certes, mais que l’exposition parvient à rendre passionnantes en les illustrant concrètement. En un clin d’œil, on prend conscience que ces feuilles fragiles, bien qu’abritées dans des boîtes durant des décennies, vivent et vieillissent presque autant que les bijoux qu’elles ont aidé à concevoir.

Les circonstances de la création : clients, ateliers et concours

À ce stade de la visite, non sans émerveillement, on réalise que chaque dessin de bijou a une histoire propre liée à sa fonction. Un panneau didactique intitulé « Les circonstances de la création » vient justement éclairer ce point. Un dessin de bijou n’était pas seulement un bel exercice de style, il avait un rôle précis dans la chaîne de création, et sa forme variait en fonction de son destinataire. L’exposition nous invite à considérer trois usages typiques :

- Le dessin technique d’atelier : c’est le cas de figure où le dessin est destiné avant tout aux artisans. Dans ce rôle, on attend de lui clarté et exactitude. Ce sera par exemple un schéma coté, à l’échelle, parfois sans couleur superflue, qui sera remis aux ateliers de la maison de joaillerie pour guider la fabrication du bijou.

- Le dessin de présentation au client : ici, le dessinateur sort ses plus beaux pinceaux ! Quand il s’agit de séduire une riche cliente ou de la convaincre de commander une pièce, le dessin devient une véritable œuvre de communication. Gouache somptueuse, mise en scène du bijou sur un fond coloré ou en situation (imaginons un diadème dessiné sur la silhouette d’une tête par exemple) – tout est fait pour faire rêver le commanditaire et lui donner envie du bijou. Ce type de dessin, très soigné, sert de support de vente en quelque sorte.

• Le dessin de concours ou d’exposition : parfois, un joaillier crée un bijou spécifiquement pour participer à une exposition universelle ou un concours artistique. Le dessin préparatoire sert alors à convaincre un jury. Là encore, il doit être particulièrement abouti, mais peut-être avec un accent mis sur l’innovation, l’originalité du concept. Le dessinateur adapte son style pour mettre en valeur ce qui pourra impressionner les experts évaluant le projet.

En fonction de ces interlocuteurs – atelier, client ou jury – le dessinateur de bijoux modulait donc son crayon. Un même artiste pouvait réaliser un croquis très épuré pour l’atelier et, le lendemain, un gouaché flamboyant pour une présentation client. En vitrine, plusieurs feuilles anciennes témoignent de ces allers-retours entre création et fabrication : certaines portent de mystérieuses annotations marginales, codes chiffrés ou notes de modifications. C’est souvent la marque de commentaires techniques échangés avec les artisans une fois le projet à l’étude.

Par exemple, on distingue sur l’une d’elles une petite correction à l’encre rouge, probablement ajoutée après coup pour ajuster la taille d’une pierre ou l’épaisseur d’un motif, suite aux recommandations d’un maître-ouvrier. Ces documents vivants racontent en creux la collaboration étroite entre l’artiste dessinateur et les ateliers de joaillerie, preuve que la conception d’un bijou est un effort collectif autant qu’artistique.

L’exposition illustre également ces circonstances de création avec des pièces finies. Dans la même salle, mon regard est attiré par un magnifique bracelet « Feuille de chardon » en or et émail cloisonné, rehaussé d’une opales aux reflets étincelants. Ce bijou, réalisé entre 1905 et 1909 par la maison Fouquet, est présenté ici aux côtés de son dessin préparatoire. Fait intéressant, le cartel précise qu’il a été conçu d’après un modèle de Charles Desrosiers, un dessinateur de l’époque.

On comprend que Georges Fouquet, grand joaillier Art nouveau, a fait appel au talent de Desrosiers pour imaginer ce motif de chardon stylisé, qu’il a ensuite fabriqué dans ses ateliers. Voir le dessin et le bijou final réunis permet d’apprécier la fidélité – ou les écarts – entre le projet papier et sa réalisation en trois dimensions. C’est un mariage exquis d’art et de technique, et l’on se surprend à examiner chaque détail pour repérer ce qui a été ajusté entre temps.

Seconde vie : que deviennent les dessins de bijoux ?

Aujourd’hui, le dessin de bijou connaît une véritable renaissance. Comme le souligne un texte en vitrine, ces dessins, jadis outils éphémères, sont désormais bien mieux conservés, que ce soit dans les maisons de joaillerie elles-mêmes ou au sein de collections publiques et privées. Il y a plusieurs raisons à cette revalorisation.

D’abord, les dessins prolongent la vie du bijou : une fois la pièce fabriquée, le dessin peut resservir, par exemple pour recréer une copie conforme plus tard ou pour inspirer une nouvelle variation. Dans les grandes maisons, les anciens gouachés deviennent des références, un peu comme un catalogue visuel de modèles possibles, que l’on peut montrer à de futurs clients en quête d’inspiration. Ils font partie intégrante de la communication de la maison, véhiculant son style à travers le temps.

En ressortant du parcours, je suis frappé par la magie qui s’est opérée. Pendant quelques salles, j’ai eu le privilège de remonter le temps et de pénétrer l’atelier des grands joailliers, sans avoir quitté le musée. Chaque dessin m’a raconté une histoire – la naissance d’un diadème, l’inspiration d’un maître verrier fasciné par un insecte, la commande extravagante d’un prince oriental, ou l’audace d’une maison

En ressortant du parcours, je suis frappé par la magie qui s’est opérée. Pendant quelques salles, j’ai eu le privilège de remonter le temps et de pénétrer l’atelier des grands joailliers, sans avoir quitté le musée. Chaque dessin m’a raconté une histoire – la naissance d’un diadème, l’inspiration d’un maître verrier fasciné par un insecte, la commande extravagante d’un prince oriental, ou l’audace d’une maison parisienne défiant l’Histoire avec une broche patriotique.

L’exposition « Dessins de bijoux » du Petit Palais réussit le pari de rendre tangibles ces histoires de papier et d’encre, et de divertir autant que d’instruire. On en ressort des étoiles plein les yeux, et avec une furieuse envie de ressortir les vieux albums de croquis familiaux (qui sait, un trésor s’y cache peut-être !).

Avis aux passionnés comme aux curieux : cette exposition inédite est un incontournable du printemps. Elle se tient au Petit Palais jusqu’au 20 juillet 2025 – ne manquez pas d’y faire un tour pour, vous aussi, découvrir l’envers scintillant du décor. Vous ne verrez plus vos bijoux de la même façon, et qui sait, vous regarderez peut-être vos prochains croquis avec un nouvel émerveillement. Bon voyage au pays des dessins de bijoux !

Chez Ckystones nous proposons un service de design sur mesure en collaboration avec des artisans gouacheurs et joailliers.