Blog

Perles de culture, perles d’eau de mer : différences et similarités, comment les identifier ?

Perles de culture, perles d’eau de mer : différences et similar, comment les identifier ?

Introduction : Tout d’abord, pourquoi parle-t-on de perles d’eau de mer et de perles d’eau douce. Il s’avère en effet que ces perles présentent des différences entres elles qui démarrent par leur mode de formation et terminent par leur aspect final. Ces différences sont en fait directement liées au milieu qui les entourent, l’eau, ainsi qu’à leurs hôtes, moules ou huîtres. Il s’agit en fait de la résultante d’un mécanisme de défense qui prend forme lorsque le mollusque détecte une intrusion en son sein.

L’intru se voit dès lors recouvert d’une succession de couches de nacres dont l’épaisseur et la régularité des couches déterminent la valeur de la perle. Ce qu’il faut aussi savoir c’est que ces deux types de perles sont en grande majorité des perles de culture donc des perles qui se sont formées avec l’aide de l’Homme par implantation d’un nucléus dans la chair de cet animal quelque peu particulier et fort apprécié de bien des façons.

1)La perle dans sa globalité :

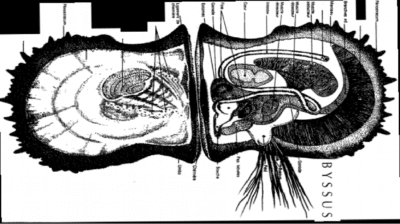

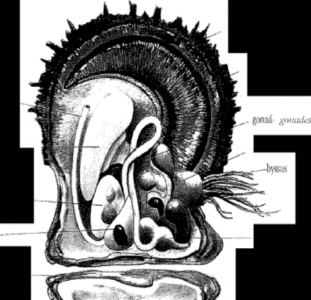

L’huître perlière est une expression abstraite par laquelle on désigne un ensemble d’espèces de mollusques bivalves ayant la propriété de sécréter des perles. Les huîtres perlières sont en réalité des Ptéridae et non des Ostreidae comme les huîtres comestibles dénommées également d’un point de vue commercial, huîtres plates ou creuses. Les Ptéridae ont un « pied et un « byssus » tandis que les Ostreidae ne possèdent ni l’un ni l’autre. Ces deux familles de mollusques diffèrent par leur forme et par la composition de leur coquille. Celles des Ostreidae est faite de calcite (système rhomboédrique), celle des Ptenidae est faite de calcite et d’aragonite (système orthorhombique).

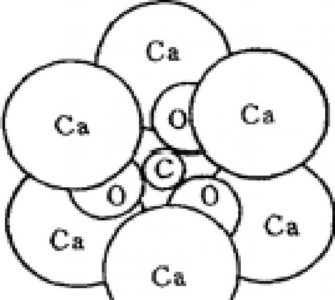

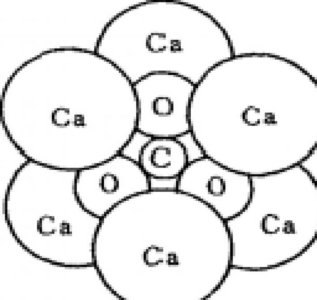

calcite aragonite

Calcite et aragonite sont deux formes cristallines du carbonate de calcium CaCO3. De plus, il faut remarquer que les possibles formations perlières des Ostreidae sont en calcite tandis que les perles de Pteriidae sont, elles, de qualité estimable puisqu’elles sont en aragonite.

Tous les mollusques producteurs de nacre peuvent sécréter des perles naturelles. La condition initiale étant la pénétration accidentelle d’un corps étranger (grains de sable, larves de ver, grosse bille artificiel) dans le coquillage. Certains de ces corps étrangers vont être expulsés mais ceux qui restent vont être neutralisés dans une poche de nacre, élaborée à partir de cellules du manteau qui se multiplient.

C’est un sac qui, sur ses faces internes, produira de la nacre en couches concentriques et c’est cette nacre qui formera la perle. Nacre et perle sont donc de composition très voisine, toutes deux issues des cellules du manteau. Mais la nacre des coquilles est faite de couches planes, tandis que les perles, elles, sont constituées de couches lamellaires superposées sur le noyau initial. Voir photos.

99% des perles fines du commerce lui sont dues. Il faut aussi savoir que l’apparition de la nacre sur le noyau débute après un mois ou deux. En moyenne entre 48 et 50 jours après que l’huître perlière ait été greffée. On peut considérer après de nombreuses analyses très précises, au microscope électronique, que la croissance de la couche de nacre est linéaire, constante et régulière, tout au moins jusqu’au 13ème ou 14ème mois.

Après, l’huître commence à se fatiguer et diminue lentement et progressivement sa production nacrière. Ceci ne plaide pas en faveur de la pratique de la surgreffe étant à la base une réintroduction d’un nouveau noyau dans l’huître, tout de suite après en avoir retiré sa perle de culture. L’épaisseur moyenne d’une couche de nacre est d’un demi micron, soit 2000 couches de nacre donne une épaisseur d’un millimètre à raison de 8 couches de nacre par jour soit une couche produite toutes les trois heures. En voici un exemple flagrant pour de la nacre polynésienne :

-Perle de 13 jours = 0,4 mm

-Perle de 258 jours = 1,74 mm

-Perle de 395 jours = 2,57 mm

Une perle de 13 à 14 mois comporte environ 4500 couches de nacre. Une perle de deux ans comporte environ 6000 couches de nacre !!!

Le golfe Persique et la mer Rouge ont été depuis l’Antiquité de grands producteurs de perles fines. Dans le détroit situé entre l’Inde et Ceylan (golfe de Mannar), de fructueuses pêches d’huîtres perlières sont aussi possibles, mais à de longs intervalles. La production de perles fines a aussi pu être organisée par la plonge au large du Venezuela, dans les golfes de Californie et de Panama, au nord de l’Australie et dans les atolls des Tuamotu en Polynésie française.

2-Perles d’eau de mer :

Traditionnellement, la plupart des perles ont été recueillies depuis des huîtres d’eau de mer vivant dans le golfe Persique, la mer rouge et les eaux côtières de l’Inde et du Japon, bien que la Chine ait moissonné les perles d’eau douce pendant de nombreux siècles.

Les perles d’eau de mer sont plus brillantes, on parle alors de leurs lustres, que leurs cousines les perles d’eau douce, d’où leurs plus grandes valeurs.

Toutes les perles d’eau de mer produites aujourd’hui sont des perles nucléonnées. Des perles fines sont encore récoltées dans le golfe Persique, mais le rendement est trop petit pour expliquer une valeur marchande et les perles récoltées proviennent rarement de ce secteur géographique.

Des perles d’eau de mer sont cultivées en prenant une huître et en l’ouvrant d’environ 2 ou 3 centimètres et conservées ainsi à l’aide d’un morceau de bois dur. Un technicien utilise alors un instrument spécial pour faire une incision minutieuse sur la gonade (organe reproducteur) de l’huître. Un petit noyau (nucléon ou nucléus) est inséré dans ce trou, et un morceau minuscule de tissu de manteau est placé derrière lui. Les cellules épithéliales, dans ce tissu de manteau, se développent autour du noyau produisant un sac dans lequel la perle se développe. Ce processus est le même pour toutes les perles d ‘eau de mer cultivées aujourd’hui.

Les trois types les plus communs de perles d’eau de mer sont des perles d’Akoya, des perles de Tahiti, et des perles des mers du Sud dans lesquelles on inclut les perles d’Australie.

3-Perles d’eau douce :

La Chine a moissonné des perles d’eau douce depuis des lustres. Les premières informations mentionnent que les perles provenant de Chine date de 2200 ans Avant Jésus Christ. Les Etats Unis d’Amérique étaient également une source importante de perles d’eau douce, principalement dans le Mississipi, chose qui a été constaté lors de la découverte du nouveau monde au début du 19-ème siècle par Christophe Colomb.

Cependant l’accroissement de la pollution a vite fait de réduire la croissance des mollusques de manière significative et aujourd’hui il est bien rare de découvrir des perles dans les mollusques. Le biotope n’est plus approprié à la production des moules qui fournissaient les perles. Les Perles d’eau douces sont légèrement moins brillantes que leurs cousines les perles d’eau de mer. Cependant elles offrent une plus large variété de couleurs et de formes.

Elles tendent aussi à être moins onéreuses que leurs cousines d’eau de mer nous découvrirons pourquoi. On dit qu’elles sont plus populaires parce que plus accessibles en termes de prix d’achat.En revanche étant formée exclusivement de nacre elles sont plus résistantes à l’usage que leurs cousines d’eau de mer nucléonnées.

Car en fait les Perles d’Eau Douce différent des autres perles parce qu’elles ne sont pas nucléonnées. Les mollusques d’Eau Douce produisent des perles en perliculture lorsque la main humaine intervient en procédant à plusieurs incisions dans le manteau de l’huître et en y logeant un morceau de manteau d’une autre huître. Dans la partie charnue du mollusque.

Ce processus peut être réalisé jusqu’à vingt-cinq fois par mollusque produisant ainsi jusqu’à 50 perles à la fois, sur la même récolte, pour le même mollusque. Ce qui explique que le coût de production est largement inférieur à celles des mollusques d’Eau de Mer. Ce coût inférieur se répercute sur les prix de vente pratiqués par les professionnels.

Lorsque l’opération a été réalisée, les fermiers replacent les mollusques dans leurs environnements durant 2 à 6 ans, période nécessaire à la gestation des perles. Plus le temps est long, plus les chances de trouver des perles à fort diamètre sont élevées. Les perles nées de cette méthode de perliculture sont composées exclusivement de nacre. Ne possédant pas de noyau pour les guider dans le processus de croissance, elles sont par le fait même, rarement bien rondes.

Ces dernières années, les Chinois ont réussi à placer la barre plus haute dans les résultats obtenus en termes de rondeur et de qualité de nacre. Ils ont tellement étudié la question qu’ils en sont arrivés à pratiquement égaler la qualité des perles d’Eau de mer. Du reste la brillance est telle qu’il faut parfois être du métier pour faire la différence. Hier des perles dîtes « grain de riz », aujourd’hui des perles bien rondes pouvant atteindre des diamètres de 16 mm se rapprochant ainsi des Perles des Mers du Sud, sans jamais en atteindre le prix.

Les Japonais ont eux aussi cultivé des Perles d’Eau Douce notamment dans le célèbre Lac de Biwa. Aujourd’hui ce lac est mort, la faune et la flore n’ont pas résisté aux microbes et surtout à la pollution excessive, si bien que dans les années 1970 la production dans le Lac de Biwa a été totalement stoppée.

Aujourd’hui les Japonais tentent de relancer cette production dans un autre Lac « Le Lac Kasymigaura » utilisant une moule hybride la Hyriopsis Schlegeli Anadonata-plicata. Les perles résultant de cette technique sont de fort diamètre pour la plupart et tout à fait unique dans le genre. En revanche leurs prix atteignent des sommes, qui font qu’elles sont à l’heure actuelle très peu exploitées et ce sont généralement les collectionneurs qui spéculent sur ce produit.

4-Différences et similarités

- a) Différences

Les Perles d’eau douces sont légèrement moins brillantes que leurs cousines les perles d’eau de mer. Cependant elles offrent une plus large variété de couleurs et de formes. Elles tendent aussi à être moins onéreuses que leurs cousines d’eau de mer. En revanche étant formée exclusivement de nacre elles sont plus résistantes à l’usage que leurs cousines d’eau de mer nucléonnées.

On retrouve de nombreuses formes de perle d’eau douce car contrairement aux perles d’eau de mer qui sont nucléonnées, le processus de greffe du manteau ne guide pas la perle dans sa croissance en forme de sphère. Les perles d’eau douce offrent une plus large variété de couleurs et de formes. Contrairement aux autres perles d’eau de mer, la technique de greffe du mollusque ne nécessite pas l’introduction d’un noyau solide : le greffon est un morceau de tissu épithélial, le manteau, prélevé sur une huître de la même espèce.

La production de perles est aussi bien différente, elle va jusqu’à 50 pour les mollusques d’eau douce en une seule période de fabrication de 2 à 6 ans contre 1 à 2 pour ceux d’eau de mer de 6 mois à 2 ans. Le coût de production des perles d’eau douce est plus rentable et de ce fait elles sont moins chères. Les perles d’eau de mer ont un diamètre variant de 2 à 10,5mm contrairement aux perles d’eau douce qui varient de 2 à 14 mm voire 16 mm. Dureté de la perle d’eau douce supérieure à celle de l’eau de mer.

- b) Similarités

Toutes deux issues d’un mollusque bivalve. Toutes deux ayant des formes rondes ou baroque, toutes deux présentant un lustre même si plus important dans la perle d’eau de mer, toutes deux présentant des couleurs blanc crème, rosé grises, noires et dorées. Toutes deux issues de milieux naturelles ou formées à l’aide de l’homme. Toutes deux jolies et de qualités gemmes, même stabilité et même ténacité.

5- Comment les identifier :

Pour déterminer cela, nous observons les éléments en traces (Mn, manganèse – Fe, Fer – Sr, strontium), leur fluorescence aux rayons X. Les perles d’eau douce possèdent une teneur beaucoup plus élevée en manganèse, élément qui provoque une vive fluorescence vert-jaune.

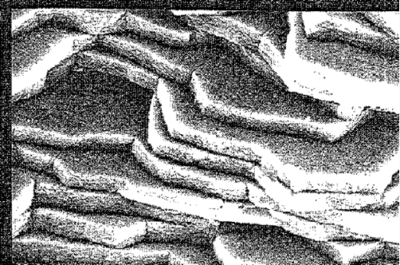

-Le test de surface par les dents Les perles d’imitation, Majonca, Mikasa, Mikito, Geisha et autres noms exotiques sont de contact glissant sous la dent. Les perles fines et/ou de culture crissent sous la tranche d’une dent. Elle donne une impression sableuse, dure, qui accroche. En effet, la nacre se compose de plaquettes d’aragonite disposées en lames parallèles et superposées. Cependant, les cristaux tabulaires d’une lame sont décollés entre eux. La croissance de la nacre se fait selon le schéma de piles pyramidales (structure en marche d’escalier) et les cristaux ont des diamètres décroissants. C’est de ce fait, que la tranche de la dent « accroche » la surface de la perle.

Examen de l’aspect du canal réalisé par le perçage avec une loupe 10x, en observant l’épaisseur de la nacre. Pour les perles de culture, on observe facilement la délimitation de la matière du noyau qui a été implanté dans l’huître. Les perles de culture présentent une ligne blanche de démarcation entre le noyau et la couche perlière. Presque toujours, la jonction est marquée par une ligne noire ou très foncée de conchyoline qui est sécrétée par l’huître, ceci, en réaction à l’irritation provoquée par l’insertion du noyau, avant qu’elle ne commence à sécréter la nacre l’apparition de la nacre débutant un mois ou deux après l’implantation du noyau.

Au-delà de cette zone de démarcation, l’on ne verra pas d’autres zones de croissance, tandis que dans les perles fines, elles se présentent de façon ininterrompue. Et plus on observe vers le centre, plus les couches deviennent souvent de teinte de plus en plus jaune, brune ou foncée. Dans le cas de perles fines, la matière sera de structure et aspect presque uniformes de la surface jusqu’au centre de la perle. Avec cependant des variations de couleur qui montreront bien les couches perlières. On remarquera aussi souvent, sur les perles d’imitation, des éclats de peinture là où la perle a été percée, sur le périmètre du début du canal.

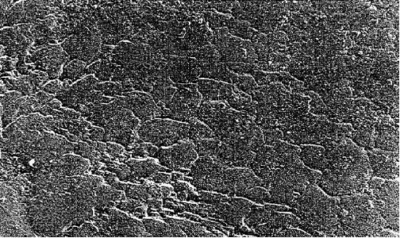

– L’analyse de la surface au microscope, Il suffit d’éclairer fortement par le côté (lumière incidente) la perle et d’examiner sa surface à x 80 ou plus (jusqu’à x 100). On observe dans le cas de la perle d’imitation une surface granuleuse plus ou moins lisse. Tandis que dans le cas de perles fines ou de culture, invariablement, on observe des lignes de structure, très nettes, ressemblant à des courbes de niveau de cartes d’orientation, ou encore à des empreintes digitales.

La limite de ce test est qu’il n’est pas possible de différencier s’il s’agit d’une perle fine ou de culture. Cependant, il est fiable à 100% car il est impossible de peindre ou d’imiter ces lignes de surface imitant la structure de la perle de façon si microscopique.

Clichés au microscope électronique

L’analyse sous forte luminosité ou diaphanoscopie qui consiste à appuyer sa conclusion sur la constance de la réaction de l’intensité de la lumière qui traverse la perle (avec un lucidoscope). En effet si cette dernière est une perle fine ou à noyau organique ou bien encore sans noyau, l’intensité lumineuse reste constante à l’inverse d’une perle de culture où lorsque l’axe de la source lumineuse sera parallèle aux couches de nacre du noyau, la lumière traversera la perle nettement mieux et vue du côté opposé (à la source lumineuse), on aura une bande lumineuse effet « œil de chat ».

Cet effet cessera dès que l’on tournera la perle sur elle-même et que les bandes de nacre du noyau seront perpendiculaires à l’axe de la source lumineuse.

Test de touche pratique pour les perles massacrées aux vernis comme certaines perles noires en réalisant un « frottis » léger avec un tissu de coton imbibé d’un peu de solution d’acide hydrochlorique ou d’une solution d’acide nitrique. La perle devrait déteindre (un peu) si elle était teintée ou, au moins, laisser une trace de coloration de couleur brune ou noire sur le coton.

Le test de densité 2,61 (perles d’eau douce) à 2,78 (perles d’Australie), est globalement moins élevé que celui des perles de culture qui, elle, est comprise entre 2,72 et 2,78.

Les ultraviolets, comme cité plus haut, où les perles d’eau douce ayant une teneur beaucoup plus élevée en manganèse, émettront une vive fluorescence vert-jaune en surface, contrairement à leurs homologues du grand bleu qui émettront une faible lueur ainsi qu’à leurs homologues issus de cultures qui émettront une fluorescence jaunâtre plus ou moins similaire mais provenant de l’intérieur de la perle ou bien encore de ceux teints qui seront inertes ou en plastique qui émettront une forte fluorescence blanche.

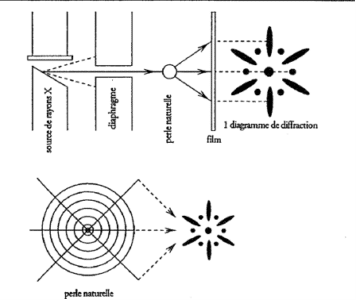

La radiographie, aujourd’hui, la méthode la plus utilisée par les laboratoires d’identification consiste à soumettre la perle à une émission de rayons X ; elle permet une observation sur trois niveaux : la radiographie, le diagramme de Laue et la luminescence. La longueur d’onde des rayons X se situe entre 0,1 et 1 nm, ce qui leur permet de pénétrer facilement à l’intérieur de la matière constituée d’éléments de faible poids atomique. Ainsi, lorsqu’un large faisceau de rayons X est transmis à travers des substances, il peut reproduire une radiographie plus ou moins marquée de chacune de ces substances en fonction du poids atomique de leurs constituants respectifs.

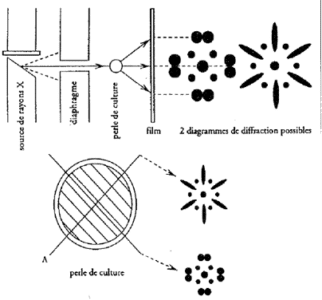

Dans certains cas, assez rares, la radiographie laisse un doute sur la structure de certaines perles. Aussi, les soumet-on à l’examen encore plus rigoureux de diffraction des rayons X appelé la méthode de Laue. Sous l’influence d’un faisceau étroit de rayons X, il y a diffusion et même diffraction des rayons X par les atomes. Ces rayons diffractés sont enregistrés sur un film photographique et produisent un diagramme typique pour chaque type de cristal nous renseignant ainsi sur la disposition des atomes dans la structure.

Les cristaux d’aragonite qui composent la plus grande partie de la structure des perles diffractent les rayons X de façon à produire un diagramme hexagonal lorsque les rayons voyagent dans une direction parallèle à la longueur des cristaux et un diagramme rectangulaire lorsqu’ils voyagent dans une direction perpendiculaire à celle-ci. En principe, les perles naturelles possèdent une structure concentrique dans laquelle les cristaux d’aragonite sont disposés perpendiculairement aux couches de croissance ; donc ils sont toujours orientés dans une direction perpendiculaire à la surface de la perle.

Ainsi, les rayons X dirigés vers le centre de la perle voyageront toujours dans une direction parallèle à la longueur des cristaux et produiront un diagramme hexagonal.

Diagramme de diffraction produit par une perle naturelle/Diagramme de diffraction produit par une perle de culture.

En revanche, dans la majorité des perles de culture, le noyau est composé de couches parallèles de cristaux d’aragonite (et non de couches concentriques), et le diagramme hexagonal ne sera alors obtenu que dans une direction. Dans d’autres directions de propagation des rayons X, le diagramme produit sera rectangulaire.

– Spectrophotométrie, les perles PINCTADA MARGARITIFERA (Polynésie française) présentent en effet une absorption spécifique à 700 nanomètres, due à leurs pigments noirs naturels, la méthode de fluorescence aux rayons X fait apparaître deux pics de fluorescence à 450 nm et 620 nm chez PINCTADA MARGARITIFERA, alors que chez PINCTADA MAXIMA (mers du sud) et PINCTADA FUCATA MARTENSI (dite Akoya du Japon), seul le pic de 620 nm est observé parce que ces deux espèces d’huîtres perlières ne possèdent pas de porphyrines dans leur coquille.

-Le microscope électronique à balayage soit par balayage, soit par transmission qui permettent d’avoir des images détaillées de la structure interne et là c’est juste fatal.

Conclusion :

Des couleurs naturelles chatoyantes qui permettent toutes formes de fantaisie. Des imitations, des traitements et des retouches « généralisées ». Des diamètres également importants qui font de ces perles des bijoux remarqués et remarquables. Elles se différencient par leur coût et vitesse de production ainsi que par leur lustre et provenance mais on peut alors dire que les perles d’eau douce et d’eau de mer ont trouvé leurs lettres de noblesse et peuvent à présent s’affirmer comme gemmes à part entière.

Bibliographie :

-Larousse des pierres précieuses.

-« Les espèces d’huîtres perlières du genre Pinctada ». Museum national d’Histoire naturelle, Paris.

-Cours du <<The Gemmological Association of Great britain>>.

-Arte : Les perles de Polynésie.

-Wikipédia.

-Edendiam.

-National Geographic

-Spécialiste des perles.